› オーナーシェフのブログ › 奄美大島 切り開かれる希少種の森 陸自駐屯地建設現場

› オーナーシェフのブログ › 奄美大島 切り開かれる希少種の森 陸自駐屯地建設現場2017年06月04日

奄美大島 切り開かれる希少種の森 陸自駐屯地建設現場

奄美大島へ来るのはこれで2度目になる。昨年のちょうど今頃、沖縄からフェリーで北上して向かったのが初めてで、今回は鹿児島から南下して、再び奄美大島を訪れた。

奄美大島は総土地面積の84%が森林で覆われた緑の島である。同時に日本国土の0.3%に過ぎないこの島には、国内の13%の動植物が認められ、実に多様な生物たちが息づいている。

6月の梅雨に入った奄美の森は美しい。春の命咲き誇る輝きから、霧雨に烟る霧にしっとりと包まれる森は、幻想的な深みを湛えている。

前回に引き続き、私が向かったのは陸上自衛隊の駐屯地建設が予定されている、大熊地区と節子(せっこ)地区の2カ所である。

昨年はまだ工事が始まっておらず、大熊のゴルフ場と節子の養豚場跡地は、人間が人工的に作った場所とはいえ、まだ自然に囲まれた緑の空間を残していた。

その記憶の残像と現実を一年経って確かめることが必要だと思った。奄美大島が向かう世界自然遺産への道と、軍事基地化への矛盾に満ちた光と影を、たとえ定点観測に過ぎなくても、見て感じて記録に残すことだけは出来る。現実を受け止めることからしか未来は見えない。

鹿児島から朝5時にフェリーが名瀬港に入港して直ぐに大熊地区に向かった。名瀬の港を臨む高台にあり、市街地からは近い。

ここには警備部隊、地対空ミサイル部隊の350名が予定されている。

自衛隊基地計画が浮上してから3年、昨年防衛省による住民説明会が一度開かれたに過ぎない。「最近になってダンプの走る姿を頻繁に見るようになって初めて、この計画を知った、軍靴の音が聞こえるようだ」と、地元の大熊地区の人は語った。直線距離にして1km、住宅地背後の山上で進む基地建設を全く知らなかったのである。

人口増や経済効果を理由に、漠然と歓迎している島民は多いが、その詳細を知る人は驚くほど少ない。私が住む与那国島でも、石垣島でも、宮古島でも同様な計画で進められようとしているが、少なくとも多少の幅があれ、地元選挙での争点にはなっている。

昨年の参院選の際、奄美大島に来島した鹿児島選挙区の自民現職と野党統一候補の両者とも、奄美大島の自衛隊問題には一言も触れずに帰ったという。

今年の11月には奄美市長選挙が控えている。私が地元の新聞記者に「次の市長選挙で、この陸自配備の問題は、争点にすらならない可能性がありますが、どう思いますか?」と質問したところ、「そうですね、ならないかもしれませんね」という答えが返ってきた。

奄美大島の基地建設予定地には、国指定天然記念物の生き物たちも生息している。

アマミノクロウサギ、トゲネズミ、ケナガネズミ、オーストンアカゲラ、アカヒゲ、オオトラツグミ、ルリカケス、カラスバト、オカヤドカリ、などである。

防衛省は環境アセスメントを行ったというが、情報公開請求で出てきた分厚い資料は全て黒塗りであった。

「東洋のガラパゴス」と呼ばれる希少種の宝庫は、生命の進化の鍵を握る世界共通の遺産である。それが故に世界自然遺産登録への道を目指すのであれば、国民の税金を投入した学術調査も共通の財産である。基地建設有りきの既成事実のアリバイにしてはならない。

奄美大島への陸自配備に伴い、生態系へ与える多種多様なネガティブインパクトが想定されるが、多くは未知数の広がりをもって悪影響を与えるだろう。

車載式ミサイル部隊が走れる道幅確保のための拡幅工事、ロードキルの増加、自衛隊基地を照らす夜間照明(自衛隊側はテロ対策と称して基地内外を隈なく照らす)による夜行性生物への影響。基地内で使う洗浄薬品や各種油脂・塗料などの土壌浸透が懸念される。

早朝の工事現場を確認した後、瀬戸内町にある節子地区に向かった。ここには警備部隊と地対艦ミサイル部隊合わせて200名が駐屯する予定だ。大熊地区よりももっと森が深く、険峻な山道を切り開いたであろう道路の道幅は狭い。木々が覆い被さり、緑のトンネルを走るようであった。太古の森を連想させるヒカゲヘゴの群生が張り出し、田中一村が愛し好んで描いたと言われるイジュの花が濃い緑の中に白いアクセントを添えていた。

節子の工事現場付近に差し掛かると「奄美新駐屯地 敷地造成工事 入口」とそっけなく書かれた看板があるのみだった。

造成中の現場の周囲は防護壁で囲われてていて、中の様子はうかがい知れない。ここの道路を通る誰もが、ここに基地が作られるとは思いもしないであろう。奄美の深い山中で秘密のベールに包まれたまま、事態は進行している、そんな雰囲気を醸し出していた。

工事現場の入口から堂々と入って行くと、意外にも止められず、中に入ることができた。

かつて緑に咽ぶような、ある種の妖気を孕んだ森の姿はそこに無かった。

前回ここを訪れた時は、カエルや鳥のさえずりが聞こえていて、養豚場の廃墟が森に飲み込まれるかのような感覚を覚えたはずだった。

剥き出しの大地は赤茶けた土を晒し、新緑の森との極とのコントラストが痛々しかった。あまりに眼前に広がった広大な土地を見て言葉を失う。その空間だけぽっかりと音もなく、生命の気配は完全に失われていた。人間の進入を容易に許さなかった森の威厳は打ちのめされていた。

そこにはたくさんの重機と、ロボットのような人影が点々と、えらく鈍い動作で動いていたのが確認できた。

沖縄県では「赤土等流出防止条例」があって裸地を長期間野ざらしにすることは禁じられている。赤土が海洋に流出すると細かい粒子は粘液状のヘドロを形成する。それらの堆積がサンゴや藻類を死滅させるからだ。

奄美大島の行政区である鹿児島では「赤土等流出防止の進め方、防止対策方針、実施要領集」があるが、県条例ほど強い効力があるとは言い難いのが現状だ。鹿児島県は未来への責任を果たすために、早急に厳しい条例を作る必要があるだろう。

奄美大島は辺野古の埋め立てに使う岩ズリの搬出先でもある。実際に奄美を走れば、山が丸ごと削られている光景を目にすることが多い。これらの採石場から海洋に流れ込む赤土の被害は深刻な環境問題を引き起こしている。

奄美大島は世界自然遺産登録と、環境破壊が同時進行する矛盾を抱えたまま漂流し続けるのであろうか。

今年3月「奄美群島国立公園」が誕生し、2018年に「奄美・琉球」世界自然遺産登録を目指しているが、どちらも軍事施設と保護地区が隣接するモザイク状の分布になっている。

かつて「アマミノクロウサギ訴訟」と呼ばれる「自然の権利訴訟」が日本で初めて行われたのは、ここ奄美大島である。

アマミノクロウサギ、オオトラツグミ、アマミヤマシギ、ルリカケスが原告になって、住民と生き物たちが協力し、結果的にはゴルフ場建設を断念に追い込んだことがある。

今この時に人間が立ち上がらなければ、自然との共生を学ぶ生きた機会は永久に訪れないと感じている。

生き物たちからすれば、いったい何に対して、誰が、何を守ろうと言うのか?と、叫びたい気持ちでいっぱいであろう。

主体と客体がゴチャゴチャになったまま、空虚な掛け声に人が流され続けるのも、ファシズムの時代の空気を再現している。

それよりはもう一度、自然や生き物たちと手を携えて生きる方が良かろう。共存共栄に未来を探すほか、今のところ答えは見いだせていない。

大熊

大熊

大熊予定図

節子

節子

節子

節子

節子

節子

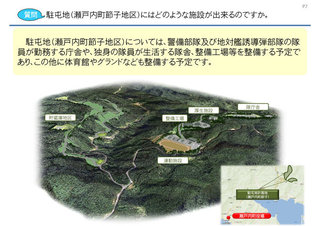

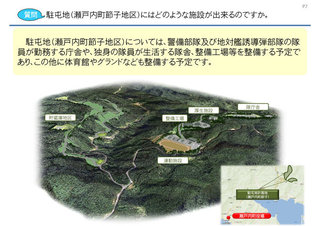

節子予定図

奄美大島にはこのようなむき出しの採石場が沢山ある。

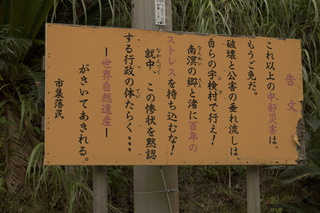

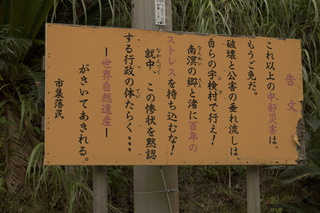

中部採石場からの赤土流出に怒る地元の看板

イジュの花

ヒカゲヘゴの群落

防衛省のアセス

奄美大島は総土地面積の84%が森林で覆われた緑の島である。同時に日本国土の0.3%に過ぎないこの島には、国内の13%の動植物が認められ、実に多様な生物たちが息づいている。

6月の梅雨に入った奄美の森は美しい。春の命咲き誇る輝きから、霧雨に烟る霧にしっとりと包まれる森は、幻想的な深みを湛えている。

前回に引き続き、私が向かったのは陸上自衛隊の駐屯地建設が予定されている、大熊地区と節子(せっこ)地区の2カ所である。

昨年はまだ工事が始まっておらず、大熊のゴルフ場と節子の養豚場跡地は、人間が人工的に作った場所とはいえ、まだ自然に囲まれた緑の空間を残していた。

その記憶の残像と現実を一年経って確かめることが必要だと思った。奄美大島が向かう世界自然遺産への道と、軍事基地化への矛盾に満ちた光と影を、たとえ定点観測に過ぎなくても、見て感じて記録に残すことだけは出来る。現実を受け止めることからしか未来は見えない。

鹿児島から朝5時にフェリーが名瀬港に入港して直ぐに大熊地区に向かった。名瀬の港を臨む高台にあり、市街地からは近い。

ここには警備部隊、地対空ミサイル部隊の350名が予定されている。

自衛隊基地計画が浮上してから3年、昨年防衛省による住民説明会が一度開かれたに過ぎない。「最近になってダンプの走る姿を頻繁に見るようになって初めて、この計画を知った、軍靴の音が聞こえるようだ」と、地元の大熊地区の人は語った。直線距離にして1km、住宅地背後の山上で進む基地建設を全く知らなかったのである。

人口増や経済効果を理由に、漠然と歓迎している島民は多いが、その詳細を知る人は驚くほど少ない。私が住む与那国島でも、石垣島でも、宮古島でも同様な計画で進められようとしているが、少なくとも多少の幅があれ、地元選挙での争点にはなっている。

昨年の参院選の際、奄美大島に来島した鹿児島選挙区の自民現職と野党統一候補の両者とも、奄美大島の自衛隊問題には一言も触れずに帰ったという。

今年の11月には奄美市長選挙が控えている。私が地元の新聞記者に「次の市長選挙で、この陸自配備の問題は、争点にすらならない可能性がありますが、どう思いますか?」と質問したところ、「そうですね、ならないかもしれませんね」という答えが返ってきた。

奄美大島の基地建設予定地には、国指定天然記念物の生き物たちも生息している。

アマミノクロウサギ、トゲネズミ、ケナガネズミ、オーストンアカゲラ、アカヒゲ、オオトラツグミ、ルリカケス、カラスバト、オカヤドカリ、などである。

防衛省は環境アセスメントを行ったというが、情報公開請求で出てきた分厚い資料は全て黒塗りであった。

「東洋のガラパゴス」と呼ばれる希少種の宝庫は、生命の進化の鍵を握る世界共通の遺産である。それが故に世界自然遺産登録への道を目指すのであれば、国民の税金を投入した学術調査も共通の財産である。基地建設有りきの既成事実のアリバイにしてはならない。

奄美大島への陸自配備に伴い、生態系へ与える多種多様なネガティブインパクトが想定されるが、多くは未知数の広がりをもって悪影響を与えるだろう。

車載式ミサイル部隊が走れる道幅確保のための拡幅工事、ロードキルの増加、自衛隊基地を照らす夜間照明(自衛隊側はテロ対策と称して基地内外を隈なく照らす)による夜行性生物への影響。基地内で使う洗浄薬品や各種油脂・塗料などの土壌浸透が懸念される。

早朝の工事現場を確認した後、瀬戸内町にある節子地区に向かった。ここには警備部隊と地対艦ミサイル部隊合わせて200名が駐屯する予定だ。大熊地区よりももっと森が深く、険峻な山道を切り開いたであろう道路の道幅は狭い。木々が覆い被さり、緑のトンネルを走るようであった。太古の森を連想させるヒカゲヘゴの群生が張り出し、田中一村が愛し好んで描いたと言われるイジュの花が濃い緑の中に白いアクセントを添えていた。

節子の工事現場付近に差し掛かると「奄美新駐屯地 敷地造成工事 入口」とそっけなく書かれた看板があるのみだった。

造成中の現場の周囲は防護壁で囲われてていて、中の様子はうかがい知れない。ここの道路を通る誰もが、ここに基地が作られるとは思いもしないであろう。奄美の深い山中で秘密のベールに包まれたまま、事態は進行している、そんな雰囲気を醸し出していた。

工事現場の入口から堂々と入って行くと、意外にも止められず、中に入ることができた。

かつて緑に咽ぶような、ある種の妖気を孕んだ森の姿はそこに無かった。

前回ここを訪れた時は、カエルや鳥のさえずりが聞こえていて、養豚場の廃墟が森に飲み込まれるかのような感覚を覚えたはずだった。

剥き出しの大地は赤茶けた土を晒し、新緑の森との極とのコントラストが痛々しかった。あまりに眼前に広がった広大な土地を見て言葉を失う。その空間だけぽっかりと音もなく、生命の気配は完全に失われていた。人間の進入を容易に許さなかった森の威厳は打ちのめされていた。

そこにはたくさんの重機と、ロボットのような人影が点々と、えらく鈍い動作で動いていたのが確認できた。

沖縄県では「赤土等流出防止条例」があって裸地を長期間野ざらしにすることは禁じられている。赤土が海洋に流出すると細かい粒子は粘液状のヘドロを形成する。それらの堆積がサンゴや藻類を死滅させるからだ。

奄美大島の行政区である鹿児島では「赤土等流出防止の進め方、防止対策方針、実施要領集」があるが、県条例ほど強い効力があるとは言い難いのが現状だ。鹿児島県は未来への責任を果たすために、早急に厳しい条例を作る必要があるだろう。

奄美大島は辺野古の埋め立てに使う岩ズリの搬出先でもある。実際に奄美を走れば、山が丸ごと削られている光景を目にすることが多い。これらの採石場から海洋に流れ込む赤土の被害は深刻な環境問題を引き起こしている。

奄美大島は世界自然遺産登録と、環境破壊が同時進行する矛盾を抱えたまま漂流し続けるのであろうか。

今年3月「奄美群島国立公園」が誕生し、2018年に「奄美・琉球」世界自然遺産登録を目指しているが、どちらも軍事施設と保護地区が隣接するモザイク状の分布になっている。

かつて「アマミノクロウサギ訴訟」と呼ばれる「自然の権利訴訟」が日本で初めて行われたのは、ここ奄美大島である。

アマミノクロウサギ、オオトラツグミ、アマミヤマシギ、ルリカケスが原告になって、住民と生き物たちが協力し、結果的にはゴルフ場建設を断念に追い込んだことがある。

今この時に人間が立ち上がらなければ、自然との共生を学ぶ生きた機会は永久に訪れないと感じている。

生き物たちからすれば、いったい何に対して、誰が、何を守ろうと言うのか?と、叫びたい気持ちでいっぱいであろう。

主体と客体がゴチャゴチャになったまま、空虚な掛け声に人が流され続けるのも、ファシズムの時代の空気を再現している。

それよりはもう一度、自然や生き物たちと手を携えて生きる方が良かろう。共存共栄に未来を探すほか、今のところ答えは見いだせていない。

大熊

大熊

大熊予定図

節子

節子

節子

節子

節子

節子

節子予定図

奄美大島にはこのようなむき出しの採石場が沢山ある。

中部採石場からの赤土流出に怒る地元の看板

イジュの花

ヒカゲヘゴの群落

防衛省のアセス

Posted by Moist Chocolat at 08:20│Comments(0)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。